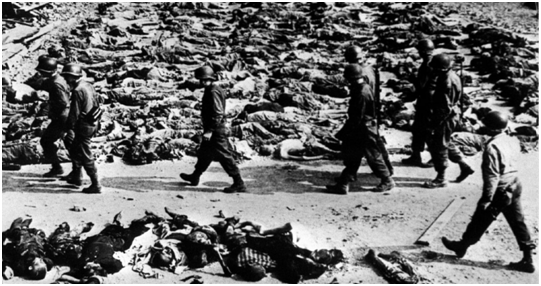

La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso mezzogiorno del 27 gennaio 1945, dell’ultimo giorno di Auschwitz, sabato, quello destinato verificarne e a celebrarne la “liberazione”, e quindi la spettacolosa fine del regno della morte voluto, programmato e costruito dal nazismo al centro dell’Europa.

Nel KZ Auschwitz, Konzentrationslager Auschwitz, aveva trovato la morte per opera dei nazisti, a partire dal giugno 1940, un numero imprecisato di esseri umani – forse un milione e centomila, probabilmente un milione e trecentomila: uomini e donne, in grande maggioranza ebrei (più di un milione di vittime), rom e sinti, sovietici di varie nazionalità, oppositori politici, cittadini polacchi, omosessuali, anziani e bambini. I rom, al pari degli ebrei (e dei sinti), testimoniavano un’antica e radicata passione omicida del nazismo. Naturalmente, la provenienza etnica e religiosa dei singoli assassinati era maniacalmente registrata dai ragionieri del campo di concentramento; ma non tutti i verbali sono stati conservati poiché l’arrivo delle truppe sovietiche fu in parte inaspettato, in quella primavera del ’45.

Era grande, Auschwitz (il nome nuovo che i nazisti – dopo l’occupazione militare all’inizio della guerra – avevano sostituito a quello polacco di Oswiecim) e diviso in tre campi principali: “Auschwitz uno” ospitava il potente apparato burocratico tedesco, arricchito da centinaia di stranieri, anch’essi destinati alla morte, ma intanto disperatamente illusi di poterla evitare ubbidendo; “Auschwitz due”, comunemente rispondente al nome di Birkenau, poco distante dal campo uno, era l’efficiente, e gigantesco, campo di sterminio, funzionante dall’8 ottobre del ’42: lì lavorava la ben organizzata macchina della morte, attraverso le affidabili e rodate camere a gas, brillantemente in funzione giorno e notte, anche se oberate di lavoro; infine, “Auschwitz tre” (l’attuale Monowice), entrata in opera a pieno ritmo solo il 31 ottobre del 1942: lì si erano insediate numerose note fabbriche tedesche, non solo militari ma civili, che finché era umanamente possibile e vantaggioso utilizzavano i deportati come manodopera gratuita, restituendola poi al settore due, quello delle camere a gas, quando l’operazione non risultava più conveniente. Non pochi degli operai stranieri, già prima della messa in funzione del Konzentrationlager di Auschwitz, avevano fatto una utile anche se corrosiva esperienza in 44 “sottocampi” costruiti durante l’occupazione tedesca della Polonia.

Secondo la radicata abitudine organizzativa dei politici nazisti inventori del campo, il gigantesco meccanismo uomini-lavoro-morte di Auschwitz aveva al suo vertice una speciale unità delle SS, le Totenkopfverbande (Unità testa di morto) che comprendeva anche alcune migliaia di donne. Inoltre, nei ranghi inferiori di sorveglianza e persecuzione le Sonderkommando (squadre speciali) erano composte non da tedeschi, ma da stranieri – obbligatoriamente di razza ariana – al loro servizio. Erano in genere utilizzati come specialisti abituati a smaltire i corpi delle migliaia di uccisi nelle camere a gas. Nell’autunno del 1943 il complesso della morte, su decisone dell’autorevole Himmler, fu dotato anche di alcuni bordelli, allo scopo – si argomentò – di “aumentare la produttività” di gruppi di detenuti “in attesa di essere eliminati”. Alla fine l’area occupata dal campo di detenzione e sterminio arrivò a raggiungere, complessivamente, i quaranta chilometri quadrati.

L’arrivo dei lunghi treni dei deportati, raccolti in diverse zone d’Europa – 2500 circa per ogni convoglio – era un giornaliero e complesso evento: ogni vagone di treno portava in media 120 persone; gli “inutili” (anziani, ragazzini, malati a prima vista non utilizzabili) venivano dirottati immediatamente in una delle quattro camere a gas mascherate da docce e organizzate a Birkenau. I dichiarati abili al lavoro erano invece subito condotti negli edifici dei bagni, dove dovevano consegnare biancheria, abiti e ogni tipo di monile; gli uomini potevano conservare la cinta dei pantaloni. Poi i nuovi arrivati, denudati, subivano una sbrigativa rasatura totale; seguiva la distribuzione del vestiario da campo: la casacca, un paio di pantaloni, gli zoccoli. Un’altra selezione stabiliva gli “abili al lavoro” che erano affidati ad uno speciale e massacrante impegno quotidiano al servizio di grandi aziende private come la Metal Union e la Siemens (paradossalmente una di queste società chimiche di cui i lavoratori divenivano schiavi era la IG Farbem, destinata a sterminarli). Infine, ai nuovi abitanti di Auschwitz veniva tatuato sull’avambraccio sinistro un numero. Gli uomini erano subito separati dalle donne e dai bambini, creando file distinte. Il personale medico delle SS decideva chi era abile al lavoro. È stato calcolato che solo il 25% degli ospiti di Auschwitz aveva la possibilità di sopravvivere. Il restante 75% (costituito da donne, bambini, anziani, madri con figli) veniva indirizzato direttamente alle camere a gas. Particolarmente efficienti erano le quattro strutture omicide di Birkenau, dove era utilizzato il gas preferito dagli esperti, il famoso Zyklon B. I numeri per la distribuzione dei reclusi erano stabiliti in base alle variabili necessità dell’industria bellica tedesca. Di fronte al sovraffollamento dei campi si verificò, paradossalmente, anche il caso di interi treni “complessivamente inutili” inviati direttamente, dopo l’arrivo ad Auschwitz, nelle camere a gas con tutto il loro carico.

(Claudio Fracassi)